サイト全部のトップ

サイト全部のトップあだ名・命名 あだな・めいめい nickname

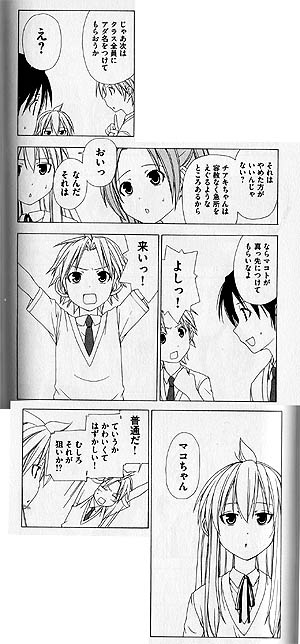

- マコト「じゃあ次は

- クラス全員の

- あだ名を

- つけてもらおうか」

- シュウイチ「え?」

- ユカ「それはやめたほうが

- いいんじゃない?

- チアキちゃんは

- 容赦なく急所を

- えぐるような

- ところがあるから」

- チアキ「おいっ

- なんだそれは」

- シュウイチ「ならマコトが

- 真っ先につけて

- もらいなよ」

- マコト「よしっ!来いっ! 」

- チアキ「マコちゃん」

- マコト「普通だ ていうか

- かわいくてはずかしい!

- むしろそれが狙いか!?」

あだ名・命名は、多くの場合は親愛をもって(たまに悪意をもって)、その人の本名とは違う呼びかたをすることです。

あらためて考えると、あだ名となったものに似ている

あらためて考えると、あだ名となったものに似ている

- あだ名を作る時、露骨にあだ名の対象を言いあてるようなものは、面白くありません。無意識のうちに印象的な対象へ名称を持ち出すものこそ、あだ名では肝心なことです。そのような力を持っているあだ名こそが、誰しもが使うあだ名になっていくのです。

:印象的、記憶に残る、印象深い、インパクトを与える

:印象的、記憶に残る、印象深い、インパクトを与える

「あだ名」は、対象になっている人のと「有縁性」がある

「あだ名」は、対象になっている人のと「有縁性」がある

- ここで言う「有縁性」とは、性格や特徴などと、「あだ名」が一致することが多いということです。言いかえると、「あだ名」というのは、その対象になっている人の「有縁性」がある、といえます。

:つながりのある、有縁性

:つながりのある、有縁性

特徴的な部分が利用される

特徴的な部分が利用される

- 外見などから、その人の特徴を導きだすといったことが、典型的なあだ名の作り方です。

:身体、性格、くせ、動作、衣服、所持品、言葉づかい、外見など

:身体、性格、くせ、動作、衣服、所持品、言葉づかい、外見など

露骨なあだ名はよくない

露骨なあだ名はよくない

- あだ名は、あくまで「その人の人格を、そこはかとなく示すものものです」。したがって、露骨にその弱点やウイークポイントをあだ名として使うのは、好ましくありません。

- 引用は、『みなみけ』1巻からです。

主人公は、3姉妹のハルカ・カナ・チアキ。そして、引用部分で登場するのは、チアキとそのクラスメイトです。

クラスメイト全員に、チアキからあだ名をつけてもらおう。クラスメイトのマコトが、そんなことを言いだす。そして、言い出しっぺということで、マコトが1番はじめにあだ名をつけてもらうことになった。

その結果マコトはチアキから、「マコちゃん」というあだ名をつけられることになる。この「マコちゃん」という呼びかたは、その後のストーリー展開に受け継がれていきます。だけれども、それは『みなみけ』を読んでもらうことにしましょう。

作品に登場するキャラクターの命名

作品に登場するキャラクターの命名

- 現実の世界では、本当の名前(実名)が、その人の特徴をとらえているということはありません。ただ、「あだ名」をつけるばあいに、その人の「ひととなり」がヒントになる。それだけです。

けれども、非現実世界では違います。たとえば、小説・ゲーム・映画・アニメなどの場合。登場するキャラクターの性格や人柄に、大きく影響を受けることがあります。

つまり作品世界では、実名が「あだ名」のように命名されたものなのです。

たとえば南家の三姉妹は、春香(ハルカ)・夏奈(カナ)・千秋(チアキ)です。しかしこのように、三姉妹がいてその三姉妹に「春→夏→秋」という名前がついている。これは、現実の世界ではあり得ないと言って差し支えないと思います。

しかし、非現実世界では異なります。

ですので、たとえば小説を書くときには、名前をつけるときにもセンスが問われることもあります。

たとえば、ネコには「スフィンクス」(『とある魔術の禁書目録』)とか。もしくは「シャミセン」(『涼宮ハルヒ〜』とか名づけるぐらいがちょうどいいのでないかと思います。

ですので、文章を書いたりマンガを書いたりする場合には、ネーミングのセンスも問われているといえるでしょう。

「あだ名」と、ほかのレトリックとの関係

「あだ名」と、ほかのレトリックとの関係

「あだ名」と「愛称語」との関係

「あだ名」と「愛称語」との関係

- 「

愛称語」というレトリック用語のあります。そしてこれは、このページで解説している「あだ名」と共通する部分があります。

ですがこの2つには、大きく違っている部分があります。それは、悪意を含んだものがあるかどうかです。

「 愛称語」は、その名前の通り「愛称」です。つまり、プラスの効果しか持っていません。

これに対し「あだ名」は、必ずしもプラスの意味には限られません。つまり、悪意を持った「あだ名」というものもあります。

「あだ名」と「換称」との関係

「あだ名」と「換称」との関係

- あだ名は、「

換称」から作られることもあります。「

換称」というのは、「本当の名前のかわりに通称・あだ名で呼ぶ」、またはその逆に、「特定の人を呼ぶことばをつかって通称・あだ名とする」、というレトリックです。

くわしくは、「 換称」のページをご覧ください。

「あだ名」と「換喩」との関係

「あだ名」と「換喩」との関係

- そのあだ名は、どのように作られるのか。つまり、どのようなレトリックで「あだ名」をつけることが多いのか。

それを調べると、いちばん数が多いのは「 換喩」です。

「あだ名」をつけようとしているヒトがもっている、性格とか特徴だとか。そういった「そのヒトとイメージが近い」ものを使う。そういった「 換喩」によるレトリックが、いちばん多くなります。

「あだ名」と「隠喩」との関係<

「あだ名」と「隠喩」との関係<

- リサ——あたしらは

- 1年2組の

- オール阪神・巨人て呼ばれてる

- 《小泉リサ 170cm

- 大谷敦士 156cm》

- リサ——必要以上にデカい女と

- 必要以上に小っこい男が

- 同じ教室におったら

- ハタから見ると

- それは それは

- おもろいらしくて

- みんな事あるごとに

- くっつけたがる

「 換喩」のつぎに、よく見かけるもの。それは「隠喩」です。ちょっと手のこんだ「あだ名」のばあい、たいてい「隠喩」からできあがったものです。

右の引用は、『ラブ★コン』1巻から。

主人公は、小泉リサ

そして、高校に入って知りあったのが大谷敦士。

この2人は、オール阪神・巨人て呼ばれてるのです。なぜなら背の高さが、リサ・170cmで大谷・156cmというかんじだったから。

なお。この「あだ名」は、入学したときにつけられたものです。

この名づけかたを、たとえば「二重の提喩」でもって説明すると。

というプロセスが成りたっています。ですので、2人の「あだ名」のつけかたは「隠喩」だといえるわけです。「小泉リサと大谷敦士」=たとえられるもの

抽象化の提喩 ( 2人がもっているいろいろな性質のうちで、ある抽象的な点に着目する) 「背の高さがデコボコ」という点まで抽象化される

具体化の提喩 ( 「身長がデコボコだ」というカテゴリーに含まれる、具体的な個別例を考えてみる) 「オール阪神・巨人」=たとえるもの

- あだ名・命名