サイト全部のトップ

サイト全部のトップ序詞 じょことば preface word

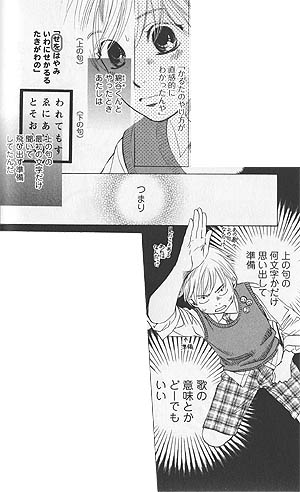

- ちはや(…かるたのやり方が

- 直感的にわかったんや)

- (綿谷くんとやったとき

- あたしは)

- (上の句)せをはやみ

- いわにせかるる

- たきがわの

- (下の句)われてもすゑに

- あはむとそおもふ

- ちはや(上の句の

- 最初の文字だけ

- 聞いて

- 飛び出す準備

- してたんだ)

- (つまり

- 上の句の何文字かだけ

- 思い出して準備

- 歌の意味とか

- どーでもいい)

序詞は、和歌で使われる技法の1つです。あることばを導きだすために手前におかれる語句のうち、長さがふつう2句以上あるもののことをいいます。

「序詞」につづく言葉を導きだす

「序詞」につづく言葉を導きだす

- 「序詞」は、ある語句を引きだすために、その語句の前に置かれます。つまり「序詞」は、それに続く言葉を導きだしているということです。

:誘導、導く、先導、導入、誘いだす、呼び寄せる、引きだす、導出、導きだす、序奏、プレリュード、前奏曲、喚び起こす、喚起する

:誘導、導く、先導、導入、誘いだす、呼び寄せる、引きだす、導出、導きだす、序奏、プレリュード、前奏曲、喚び起こす、喚起する

深みのある表現を作りだす

深みのある表現を作りだす

- 一方は、「序詞」として使われたフレーズ。もう一方は、それに続く言葉(被序詞)。この2つが一体となることによって、より深みのある表現となります。そして、そのように深みをもった表現となるのは、「序詞」とその「序詞」によって導きだされた語句(被序詞)とが響きあうからです。

:イメージの重層、イメージが重なる、深み、奥深い、深奥、深遠、表現の厚み、厚い表現、照応、呼応、響きあう、映発、映りあう

:イメージの重層、イメージが重なる、深み、奥深い、深奥、深遠、表現の厚み、厚い表現、照応、呼応、響きあう、映発、映りあう

「比喩」としての役割を果た

「比喩」としての役割を果た

- たいがいの「序詞」は、それに続く言葉(被序詞)を例えによって表現したものになっています。このことから、「序詞」は比喩表現の一種だと言うこともできます。

:比喩、たとえ、見立てる、なぞらえる、擬する、余情、余韻、味わい、情緒(じょうしょ)、詩情

:比喩、たとえ、見立てる、なぞらえる、擬する、余情、余韻、味わい、情緒(じょうしょ)、詩情

「序詞」を用いて、その「序詞」に続く言葉を修飾する

「序詞」を用いて、その「序詞」に続く言葉を修飾する

- 多くのばあい「序詞」は、その「序詞」に続く言葉(被序詞)を修飾したり形容したりしています。ですので、「序詞」のほうを「修飾語句」とし、その「序詞」に続く言葉(被序詞)を「被修飾語句」にするという考えに立って詠みこまれているとみることができます。

:修飾、形容、イメージの付与

:修飾、形容、イメージの付与

「序詞」は、作者がその歌のために特別に用意する<

「序詞」は、作者がその歌のために特別に用意する<

- 「序詞」は、その場で作られたものです。つまり、作者がその歌を生みだすために用意したフレーズです。なので、決まった表現にたいして決まった言葉が結びつくという決まりがありません。また、作者が用意したものなので、その和歌を作った人の考えや想いが「序詞」にも反映されているといえます。

:創作、生みだす、形づくる、生成、作成、作る、こしらえる、作りだす、創造、固定的でない、定まらない、一定しない、即興的、即時的、任意、随意、自由、柔軟、自在、個人様式が濃厚、創意工夫、思いつく、考えつく、着想、着意、発意、発想、考えだす、編みだす、ひねり出す、案出、考案、創案、独創

:創作、生みだす、形づくる、生成、作成、作る、こしらえる、作りだす、創造、固定的でない、定まらない、一定しない、即興的、即時的、任意、随意、自由、柔軟、自在、個人様式が濃厚、創意工夫、思いつく、考えつく、着想、着意、発意、発想、考えだす、編みだす、ひねり出す、案出、考案、創案、独創

- 引用は、『ちはやふる』1巻からです。

この『ちはやふる』は、「競技かるた」のお話です。

主人公は、綾瀬千早(あやせちはや)。小学6年生の女の子。上で引用した画像に描かれているのが、千早です。ショートヘアなので、ちょっとボーイッシュに見えたりします。

ある日、千早のクラスに転校してきたのが、綿谷新(あらた)。彼は、「競技かるた」を得意としていた。そんな新(あらた)と「競技かるた」の試合をした千早は、「競技かるた」に興味を持つようになる。

そんなとき、小学校で「かるた大会」が開かれた。この大会で新(あらた)は間違いなく優勝・・・のはずだったんだけど、メガネを隠されるというイジメに遭う。新(あらた)は裸眼が0.03なので、近眼で札が読めないため大苦戦。

そんなとき千早は、「新(あらた)の代わりに試合に出る」と言いだして試合に参加してしまう。でも千早は、かるたの和歌を全部覚えていない「競技かるた」の初心者。そんな試合での一コマが、引用した場面です。

千早は、という場の札を見て、- (下の句)われてもすゑに

- あはむとそおもふ

という上の句が読まれたら、この札を取ることになる・・・といった考えをめぐらせています。- (上の句)せをはやみ

- いわにせかるる

- たきがわの

さて、このシーンで千早が考えている和歌に目を移してみると。

ここでようやく、本題の「序詞」にたどり着きました。

まず。引用に出てきた和歌を、漢字仮名交じりに直させてもらいます。

どうしてかというと引用した画像は、そのままでは非常に読みづらいからです。和歌が、すべて「ひらがな」で書かれています。しかも、上の句は口語体で下の句は文語体になっています。これでは分かりにくいのです。

で、漢字仮名交じりに直すと、となります。この和歌のなかで、「序詞」がどのように使われているかを見ていくことにします。- 瀬をはやみ岩にせかるる滝川の

- われても末にあはむとぞ思ふ (崇徳院)

「序詞」にあたるのは、「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という上三句がです。そして、その「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という「序詞」は、それに続く「われても末にあはむ」にかかっています。

この、「われても末にあはむ」という言葉。

これを、上の三句「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」との関係をみてみると。ここでは「水の流れが分かれても、また合流する」という意味になっています。

それにたいして、下の二句「われても末にあはむとぞ思ふ」との関係を考えてみると。こちらは「あなたとの仲が人に妨害されて分かれても、また一緒になる」という意味に読みとることができます。

そして。

後半部分のという内容のことばを導きだすために、- あなたとの仲が人に妨害されて、

- たとえ分かれることがあっても、

- 将来はきっと一緒になろうと思う

という情景を持ち出してきているわけです。- (川の)瀬の流れが速いので

- 岩にせき止められる急流が分かれる

そういったわけで。

この和歌では、「序詞」と呼ばれる技法が使われているということができます。

「枕詞」と「序詞」との違い

「枕詞」と「序詞」との違い

「序詞」は、多くのばあいオリジナル

「序詞」は、多くのばあいオリジナル

- 「序詞」は、どの言葉を修飾するのかといった決まりがありません。つまり、特定の表現が特定の言葉にかかるというルールはないのです。これは、ある程度決まった言葉を導きだすことが決まっている「枕詞」を大きく違います。

どうして、「序詞」と「枕詞」のあいだに、こういった違いがあらわれるのかというと。それは、「序詞」の多くが作者によって自由に作られたものだからです。これに対して「枕詞」というのは、ふつうは全く自由に作れるものではないのです。

このことを反対にいえば。「序詞」を用いるときには、使い手の創意工夫が求められたということでもあります。そして実際にも、独創性のある創作的な「序詞」が数多くあります。

まあもっとも。

絶対に同じ「序詞」がない、というわけではありません。

同じといえるような「序詞」の例を、ひとつあげてくと。といったぐあいで。このばあい、3句目までが同じになっています。つまり「序詞」(=たらちねの母が養う蚕の繭ごもり)の部分が、同じだというわけです。もっとも、それに続く言葉は異なっていますが。- たらちねの母が養う蚕の繭ごもり

- 籠れる妹を見むよしもがも

- (万葉集巻十一・2495)

- たらちねの母が養う蚕の繭ごもり

- いぶせくもあるか妹に逢はずして

- (万葉集巻十二・2991)

まとめると。

「序詞」は、一般的には「作者が個人個人で作ったもの」なので、それぞれ違ったオリジナリティがある(100%絶対ではないけど)。とまあ、こんなことがいえます。

「序詞」は、2句以上の長さがある

「序詞」は、2句以上の長さがある

- ふつう「序詞」は「枕詞」よりも長く、2句以上にわたって詠みこまれます。これにたいして「枕詞」は、一般的には1句の長さしかもっていません(そして、たいていの「枕詞」は5音です)。

しかしながら。

この「序詞」と「枕詞」とのあいだに、長さによる違いがあるということ。これは、たんなる「結果」に過ぎません。決して、2句以上の長さがあるものを「序詞」と名づけ、それより短いものを「枕詞」と名づけたというものではないのです。

「序詞」と「枕詞」との違い。そのポイントは、1つ前の項目に書いた「オリジナリティ」があるかどうかというところなのです。

「序詞」は、作者がそのシーンに応じた個性的な表現を使う。そのような個性的な表現をするためには、どうしても「それなりに長いものになってしまう」のです。1句くらいの長さでは、とても独創的なことを詠むことはできない。独創的なことを織りこむと、どうしても2句とか3句とか、それ以上の長さになってしまう。

だから「序詞」が「枕詞」にくらべて長いというのは、たんなる「結果」に過ぎないのです。

そのため「序詞」であるかどうかは、長さによって判断できるものではありません。

ただし。

7音より長いもののばあいには、「序詞」と考えて差しつかえないと思います。

「序詞」は「枕詞」にくらべて、意味を保っている

「序詞」は「枕詞」にくらべて、意味を保っている

- 「枕詞」は、もともとの意味をほとんど失ってしまっています。

たしかに、それなりに言葉に元からあった意味を残している「枕詞」もあります。たとえば、「ぬばたまの」という「枕詞」。これは、「黒」(または黒っぽいもの)にかかる「枕詞」です。

ではなぜ「ぬばたま」が、「黒」の枕詞になるかというと。「ぬばたま」というのは、ヒオウギという名前の植物の種のことで、この種が「黒い」から。([Yahoo!百科事典「ヒオウギ」の項目]も、あわせてご覧ください)

まあ、そういった理解ができるものもあるけれど。実際のところ、よくわからない「枕詞」が多い。なんで、その「枕詞」が、そんな言葉と結びついているのか分からない。

それにくらべれば。

「序詞」のほうは、まだ本来の意味を保っています。

そしてこのことから。

和歌のなかに、「序詞」が詠みこまれているばあい。その「序詞」の部分については、和歌を解釈するときには何らかのかたちで生かされることになります。決して「歌の本体に使われることばを導きだすためのものなので、気にとめなくてよい」といったものではありません。

「序詞」は「枕詞」よりも、長いあいだ使われた

「序詞」は「枕詞」よりも、長いあいだ使われた

- 「序詞」は、わりと時代を下っても和歌の中で使われつづけました。

これにたいして「枕詞」は、「万葉集」あたりがピーク。そのあと、次第に使われなくなっていきます。だいたい「古今和歌集」くらいを境にして、カゲを潜めていったといえます。もちろん江戸時代にだって使う人はいたし、現代短歌だって使う人はいる。ただ、メインを張るものではなくなったということです。

そもそも。

今回引用した「瀬をはやみ〜」という和歌からして、「詞花集」に載っている「崇徳上皇」の歌です。崇徳上皇といえば、保元の乱で負けたことで知られています。そして保元の乱といえば、もう平安時代も終わりそうな頃の話です。保元の乱では平清盛だとか、源頼朝の父親である源義朝とかが戦っています。

そんな平安末期の和歌であっても、わりとふつうに「序詞」は使われているのです。だけれども、この時代には「枕詞」は目立たない技法になってきています。

なお。鎌倉時代に入っていくと、「序詞」のほうも次第に使われなくなっていきます。

「序詞」と、その「序詞」が導きだすことばとの関係

「序詞」と、その「序詞」が導きだすことばとの関係

- 「序詞」と、その「序詞」によって呼びだされてくる言葉(被序詞)。この2つの間には、どういった関係があるのか。言いかえれば、「序詞」によって誘いだされる言葉(被序詞)は、どんなつながりによって「序詞」と結びついているのか。

これについては、大きく2つに分けるのがふつうです。

具体的には、という分類です。- 音により結びついたもの

- 意味によって結びついたもの

そして、そのうち「音により結びついたもの」のほう。そちらについては、さらに2つに分けることができます。それは、といった2つです。- 音が反復して結びついているもの

- 1つの音が掛詞のように、2つの意味を兼ねて結びついているもの

(いいかえれば、音が反復しないで結びついているもの)

このように「序詞」については、合わせて3種類に分類するのが平均的な考えかたです。ですので、これより下では、この3つのタイプについて、少しくわしく見ていくことします。

なお。

「音により結びついているもの」については、「無心の序」と呼ぶことがあります。これにたいして「意味により結びついているもの」のほうは、「有心の序」と呼ばれます。

また。

どの「序詞」も、3つの分類にキッチリと割りふることができるわけではありません。3つのうち、どれに分ければいいのか決められないようなものもあります。それに、2つのタイプがもっている性質を合わせもっていると考えられるものもあります。

音が反復して結びついているもの

音が反復して結びついているもの

- 1つ目は、「音により結びついたもの」のうちで「音が反復して結びついているもの」にあたるものです。

これに当たるものを1つあげておくと。これを例にして、確認をしてみることにします。- みかの原わきて流るる泉川

- いつみきとてか恋しかるらむ (中納言兼輔)

まず。

「みかの原わきて流るる泉川」というところが、「序詞」にあたります。この「序詞」にある「泉川」の、「いつみ」の部分がもっている音。この「いつみ」の音が、それに続く「いつみきとてか」のうちの「いつみ」の音と重なっている。

つまり。同じ音が、反復して登場している。そして、それによって「序詞」が結びついている言葉(被序詞)を導きだしている。そのようなことから、「音が反復して結びついている」というタイプの「序詞」だということができます。

なお。

この「音が反復して結びついているもの」と、次に書く「1つの音が掛詞のように2つの意味を兼ねて結びついているもの」との違い。

それを見わけるポイントは、反復しているかどうかです。

同じ音が2回以上でてきたときは、「音が反復して結びついているもの」にあたります。これにたいして、1回だけしか音が出てきていないときには、「1つの音が掛詞のように2つの意味を兼ねて結びついているもの」となります。

1つの音が掛詞のように、2つの意味を兼ねて結びついているもの

1つの音が掛詞のように、2つの意味を兼ねて結びついているもの

- 「1つの音が掛詞のように、2つの意味を兼ねて結びついているもの」を見てみます。これはようするに、「音が反復しないで結びついているもの」です。

またもや例をあげてみると、このうち、「(立ち別れ)いなばの山の峰に生ふる」のところが「序詞」です。そしてこの「序詞」との関係での「まつ」という言葉は、「松の木」のことを指しています。そこまでの口語訳は、「(あなたと)別れて、因幡の国へ行ったとしても稲葉山に生えている松のように」となります。- 立ち別れいなばの山の峰に生ふる

- まつとし聞かば今帰り来む (中納言行平)

しかし、「序詞」に続いていく和歌の本題との関係では。「まつ」という言葉は、「待つ」ということを意味しています。後半の部分に口語訳をつけてみると、「(あなたが)待っていると聞いたならば、すぐ帰ってこよう」となります。

「まつ」という言葉が、まるで「掛詞」のように働いているということになります。「序詞」との間では、「松の木」を意味する「松」として。「被序詞」との間では、「人を待つ」という「待つ」として。

このように。

1つのフレーズが、2つの意味を兼ねているようなとき。いいかえれば、同じ音が反復されることなく「序詞」につながっているとき。そのような場合が、この「1つの音が掛詞のように、2つの意味を兼ねて結びついているもの」にあたります。

意味によって結びついたもの

意味によって結びついたもの

- さいごに、意味によって「序詞」と結びつきを持っているもの。同じように例として、

- み熊野の浦の浜木綿

- 百重なす 心は思へど直に逢はぬかも (柿本人麻呂)

今回は、「意味によって結びついたもの」に当たるかを考えます。そのため、この「百重なす百重なす」という言葉がどのような意味をもっているかを考えていくことになります。

まず、前提として。

「百重なす」という言葉の、単語としての意味を確認しておきます。すると、だいたい「幾重にも重なり合っている」というような意味になります。

これをふまえたうえで。

「序詞」の部分と、それに続く言葉(被序詞)との関係での「百重なす」の意味を、さぐっていくことになります。

まず前半部分の口語訳を考えてみると。「熊野の海岸の浜木綿が幾重にも重なり合っているように」といったぐあいになります。なので「序詞」との関係では、「百重なす」というのは「(浜木綿が)幾重にも重なり合う」ことを意味します。- これにたいして、後半部分を口語に訳してみると。「心では幾重にもあなたのことを思っていますが、直接逢えないことだなあ」というかんじになります。つまり「序詞」によって導きだされた後半部分との関係では、「百重なす」が「(心であなたのこと)幾重にも思う」ことを意味します。

ようするに。

「幾重にも重なり合っている」ということを意味する、「百重なす」ということば。これが、「浜木綿の生え具合が幾重にも重なり合っている」ことと「(心であなたのこと)幾重にも思う」ことの2つを、意味によって結びつけていることになるのです。

おまけ。

「浜木綿」はハマユウと読みます。植物の名前です。草です。いちおう[Wikipedia「ハマユウ」の項目]へのリンクを置いておきます。 「序詞」の長さは、かなり自由

「序詞」の長さは、かなり自由

- 「序詞」の長さは、2句のものが一番多いとされています。そしてそれに次いで多いのは、3句のものだといわれています。

なのですが。

それは、たんに「多い」というだけの話です。実際のところ「序詞」の長さは、わりと自由です。たしかに「枕詞」のばあいには、だいたい1句(5音)になっています。ですがそれにたいして「序詞」は、作者のオリジナリティによって長さが伸びたり縮んだりするものなのです。

そんなわけで。

「長い序詞」と「短い序詞」の例を、ちょっと見てみます。

歌のほとんどが「序詞」のもの——「長い序詞」

歌のほとんどが「序詞」のもの——「長い序詞」

- たとえば。

4句くらいの長さがある「序詞」として、というものを見てみます。- 吾妹子が赤裳ひづちて植ゑし

- 田を

- 刈りて蔵めむ倉無の浜 (万葉集巻九・1710)

この和歌のうちで、「吾妹子が赤裳ひづちて植ゑし田を刈りて蔵めむ」が「序詞」です。

そして残った「倉無の浜」という部分だけが、「序詞」ではないところです。なお「倉無の浜」というのは、大分県あたりにある地名だとされています(大分県中津市竜王町に「闇無浜神社」というのがある)。

そういったわけで。

全部で5つの句がある和歌のうちで、4つの句が「序詞」で占められているというわけです。刈った稲をおさめる「倉」によって、地名の「倉無」という言葉が導きだされています。

4句の長さをもつ「序詞」としては、たとえば上のようなものがあります。

「枕詞」と同じくらいの長さの「序詞」——「短い序詞」

「枕詞」と同じくらいの長さの「序詞」——「短い序詞」

- これにたいして。

短い「序詞」として、をあげてみます。- 長からむ心も知らず黒髪の

- 乱れてけさは物をこそ思へ (千載集恋三・802)

- 結論からいえば「序詞」に当たるのは、「黒髪の」の部分だけです。けさ起きたときの「黒髪の乱れ」という比喩をつかって、「心の乱れ」をあらわそうとしている。「黒髪の」という「序詞」が、「乱れ」という言葉を呼び起こしているということになります。

とすると。

「黒髪の」については、「序詞」ということができます。しかしながら、それにしては短いのです。1句(5音)の長さしかありません。長さだけ見れば、「枕詞」との違いを見つけることができないのです。

このことからいっても。「序詞」であるかどうかを考えるときに、その長さを基準とするのは良い方法ではありません。

(細かいことを書けば、この「黒髪の」という部分を「序詞」と考えない説もあります。5音の長さをした「序詞」というものを、認めない考えかたもあるからです。そのばあいは「序詞的」といったぐあいに、「的」をつけることになります)。

口語へ意訳するときの注意点

口語へ意訳するときの注意点

「序詞」は、しっかりとした意味をもって和歌に詠みこまれている

「序詞」は、しっかりとした意味をもって和歌に詠みこまれている

- 「序詞」の部分を口語へ意訳するときに、注意しておくところ。それは、決して「訳さなくていい」とか「無視していい」とかいったものではない。というところです。とくに「序詞」のばあいは、「枕詞」と違ってオリジナリティがあります。その歌を作者が生みだすときに、あえてそのような「序詞」にしたという意図があるはずなのです。そのような歌の作者が込めた考えを「無視していい」するわけにはいきません。

ましてや「序詞」のなかには、和歌の大部分を占めているものもあります。たとえば、上で一度挙げたというもの。- 吾妹子が赤裳ひづちて植ゑし田を

- 刈りて蔵めむ倉無の浜 (万葉集巻九・1710)

上にも書いたように、「序詞」は「吾妹子が赤裳ひづちて植ゑし田を刈りて蔵めむ」のところ。なので「序詞」ではない残りの部分というと、「倉無の浜」だけです。もしも、「吾妹子が赤裳ひづちて植ゑし田を刈りて蔵めむ」という「序詞」の部分を無視したなら。和歌のうち内容ある部分は、「倉無の浜」だけだということになります。しかしながら、「倉無の浜」だけでは言いたいことがサッパリ分かりません。

「倉無の浜」だけで、和歌を考えようとするのは不可能です。そのことから考えても、和歌のうちで「序詞」の箇所についても、和歌を読みとるときには十分に参考にすることになります。

たしかに「序詞」は、それに続いて出てくる言葉を呼び起こすためのものです。けれども「序詞」は、和歌のなかでメッセージを持って一部分を占めているのです。

「序詞」は、比喩表現として意訳しておくのが無難

「序詞」は、比喩表現として意訳しておくのが無難

- では具体的には、どのように訳しておけばいいか。

この点、「序詞」については。

「○○のように」という「比喩表現(直喩表現)」として意訳しておくと、だいたいの場合にはうまくいきます。今回引用した、という和歌について。これの意訳を確認してみると、- 瀬をはやみ岩にせかるる滝川の

- われても末にあはむとぞ思ふ (崇徳院)

といった具合で。「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」という「序詞」にあたる部分を、「○○のように」と意訳することができます。- (川の)瀬の流れが速いので岩にせき止められる急流が、

- 二つに分かれていても結局合流するように、

- あなたとの仲が人に妨害されて、たとえ分かれることがあっても、

- 将来はきっと一緒になろうと思う

このように。

「序詞」にあたる部分を「○○のように」としておけば、無難に意訳ができます。ほかには、「○○ではないが」「○○ではないけれど」といった言いまわしも使えます。

- 序詞(じょことば・じょし)

- 序

『古典文学レトリック事典』(國文学編集部[編]/學燈社)

『古典文学レトリック事典』(國文学編集部[編]/學燈社)

- この事典にある「序詞」の項目は、古橋信孝氏が執筆を担当しています。万葉集を中心とした古代の文芸についての専門家ですので、信用が十分における解説が書かれています。

「競技かるた」をするために、和歌の内容を知っている必要はない

「競技かるた」をするために、和歌の内容を知っている必要はない

- さんざん「序詞」の説明をしてきながら、書くのもなんですが。

ほんとうは「競技かるた」をするときに、和歌の内容を知っていたり和歌の全部分を暗記している必要はありません。

もちろん、どんなことを詠んだ歌なのかを知っていたほうが覚えやすいはずです。それに、和歌の全文を暗記していたほうが、上の句と下の句とのつながりをイメージしやすいと思います。ですが、必ずしなければならないというものではありません。

たとえば今回引用した、という歌。これは、「せ」の1文字を聞いただけで「われても末にあはむとぞ思ふ」という札を取ることができるのです。業界(?)ではこれを「一字決まり」と呼びます。- 瀬をはやみ岩にせかるる滝川の

- われても末にあはむとぞ思ふ

小倉百人一首にある100首の歌のなかで、上の句の先頭が「せ」になっているものは1つしかない。だから、「せ」の音を聞いただけで下の句がどれだか分かるのです。そのため、それに続く「・・・をはやみ岩にせかるる滝川の」の部分は、「競技かるた」の試合会場では誰も聞いていません。

ですので原理的には、「・・・をはやみ岩にせかるる滝川の」の部分は知らなくても構わないのです。まあ実際には、そんな人はいないですが。