サイト全部のトップ

サイト全部のトップ代称・ケニング だいしょう・けにんぐ kenning

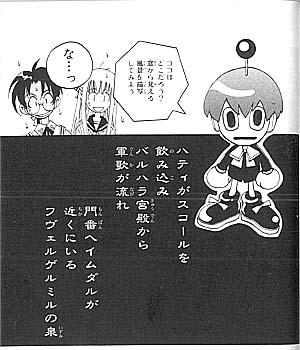

- ロキ人形「ココはどこだろう?

- 窓から見える

- 風景を描写して見よう」

- 闇野&繭良「な…っ」

- 「ロキ人形「ハティがスコールを

- 飲み込み

- バルハラ宮殿から

- 軍歌が流れ

- 門番のヘイルダムが

- 近くにいる

- フヴェルゲルミルの泉」

代称・ケニングは、人間などを表現するときに、複合語を使って遠回しに言うレトリックです。

単調になることを防ぐ

単調になることを防ぐ

- 「代称・ケニング」ということをする理由。それは、何回も話題にのぼる人や物の呼びかたを、複合語などをつかって婉曲的に処理することができるからです。そして、そのようにすることによって、いつも同じ呼びかたで呼んでは単調になることを避けることができるからです

:複雑、整然

:複雑、整然

「詩的な効果」を狙う

「詩的な効果」を狙う

- 「代称・ケニング」を使う目的は、もう1つあります。それは、「詩的な効果を狙う」というものです。

:詩、詩的

:詩、詩的

新鮮さが出る

新鮮さが出る

- 「ケニング」では、あたらしい単語を生みだすことにあります。そして、生まれたばかりの単語は、新鮮な印象のもつものになります。

:新鮮、新しい、新た、滑稽、生き生き

:新鮮、新しい、新た、滑稽、生き生き

1つの単語で表せる複合語などを、複数の単語であらわす

1つの単語で表せる複合語などを、複数の単語であらわす

- 人間などを直接その名前では呼ばずに、婉曲して置きかえて呼ぶというものです。そしてそのために、わざわざ2つ以上の単語を結びつけて別の新しい言葉をつくったり、もしくは名詞句にいくつかの単語を結びつけて名詞の役割をする言葉にしたりします。

:婉曲、迂言、迂遠、もってまわる、遠まわし、惑う、惑わす、くどくど、回りくどい、持って回った

:婉曲、迂言、迂遠、もってまわる、遠まわし、惑う、惑わす、くどくど、回りくどい、持って回った

迂遠的な表現が使われていて、日本語ではあまり役立たない

迂遠的な表現が使われていて、日本語ではあまり役立たない

- 日本語で「迂言法」を使う。しかしながら、日本語で「ケニング」はあまり役に立ちません。むしろ、迂遠的な表現が使われていることで、とまどったりすることもあります。ですので、日本語での使用は、注意しておかなければなりません。

:とまどう

:とまどう

- 上に書いた通り、引用は『魔探偵ロキ』1巻から。

主人公は「ロキ」。

「ロキ」は、燕雀探偵社で探偵をやっている。だが正体は、北欧の邪神。

今回は、「ロキ」が強盗をした犯人をたまたま見かける。そのために「ロキ」が誘拐されてしまうという話。

で、誘拐された「ロキ」にかわって闇野たちの前にあらわれたのが、「ロキ」のかたちをした人形。

この人形は、犯人たちに監禁されてしまった場所を、闇野たち知らせにやってきた来たらしい。

しかし、この人形の知らせようとしている言葉が「暗号」になっている。つまり、とのこと。- 「ロキ人形「ハティがスコールを

- 飲み込み

- バルハラ宮殿から

- 軍歌が流れ

- 門番のヘイルダムが

- 近くにいる

- フヴェルゲルミルの泉」

監禁されているのにも関わらず、わざわざ「暗号」を使って自分の居場所を知らせようとしているのは不思議です。とても不思議です。

けれども、ともかくこの部分が「ケニング」に当たります。

この暗号を解読するには、北欧神話の知識が要求されます。闇野が言うところによると、- ハティ : 月を追いかける狼

- スコール : 太陽を追いかける狼

- バルハラ宮殿 : 戦いの神オーディンの宮殿

- ヘイムダル : 神々の住む門を守っている神サマ

- フヴェルゲルミルの泉 : 悪竜ニドヘグと無数の蛇が住むところ

この暗号が具体的にどんな場所なのか。つまり、ロキが監禁されている場所はどこなのか。それは、みなさんで『魔探偵ロキ』を読んでみて下さい。

「ケニング」の歴史

「ケニング」の歴史

- この「ケニング」は、もともと古代ゲルマン語(北欧)の詩歌(スカルド詩)に独特なものとして使われていました。この、本来の意味での「ケニング」は、「2つの言葉を複合したもので1つのことがらを表す、ということによって詩的な効果をあげるもの」ということができます。

例えば、上で出てきている「ヘイムダル」という言葉は、ケニングによって分解する。そうすると、「神々の道の番人」ということになります。

しかし現代の「レトリック」の用語においては、最初に書いたように、「複合語を使って遠回しに言う表現」を示す用語になっています。

ですが。

そういった歴史との関わりも考えて、北欧神話と関連が深い『魔探偵ロキ』から引用をしてみました。

参考サイト

参考サイト

- このページを作るに当たって、「魔探偵ロキ徹底検証」というサイト(http://www.enjoy.ne.jp/~nao70/mdl/index.htm)を参考にしました。

『魔探偵ロキ』と「北欧神話」との関係をくわしく知りたい方は、そちらのサイトに行ってみて下さい。

「代称・ケニング」と、「婉曲語法」との関係

「代称・ケニング」と、「婉曲語法」との関係

- この「代称・ケニング」は「 婉曲語法」の一例にあたります。

- 代称・ケニング