サイト全部のトップ

サイト全部のトップ活喩法 かつゆほう personification

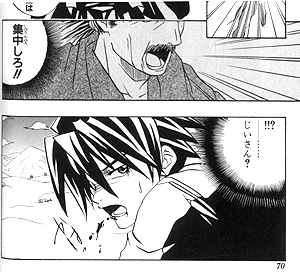

- フロルド「集中しろ」

- ルーディ「!!?

- ——

- じいさん?」

- フロルド「集中しろ!!

- 『召喚術』の基本は

- 集中力だと 何度も

- 言っとろうが!!」

活喩法は、生命のないものを生命があるかのようにたとえるレトリックです。

思いの丈を吐露できる

思いの丈を吐露できる

- いつもなら言いづらいことであっても、活喩を通せば問題なく言いあらわすことができます。

:思いの丈、思う存分

:思いの丈、思う存分

「活喩」当てはまるような人物に、話をさせる

「活喩」当てはまるような人物に、話をさせる

- 「すでに死んでしまっている人」「神のような抽象的な存在」、といった「生物ではないもの」を登場させたり、または「その場にいない人」などを登場させるレトリックです。言いかえれば、「不在である」とか「死んでいる」とか「神のような超自然的な存在」、そういった「生命のない存在」が活躍するものです。

- 引用は、『サモンナイト』1巻から。

このコミックスは、「サモンナイト」(バンプレスト)の世界観をとりいれています(第1作目のゲーム「サモンナイト」を基礎にしています)。ですが、主人公からストーリーまで、全く違った話の流れになっています。ですのでゲームのほうをご存じの方も、これから書く説明に目を通して見て下さい。

舞台は、「リィンバイム」という世界。ここでは100年前に、召喚師たちの争いによって、一度滅ぼされかけている。

その後、召喚術が危険なものと考えられるようになり、召喚術が封印された。そのため、100年たった現在では、召喚術をあやつることのできる人も少なくなっている。

で、主人公が「ルーディ」という少年。…と、主人公の設定という基本的な部分から、ゲームとは違うものになっている。

そして「ルーディ」は、今では召喚術を使うことのできる数少ない師匠のところで、召喚術を学んでいた。「ルーディ」は師匠のことを「じいさん」と呼んでいた。

そんな中、とつぜん謎の召喚師が現れる。そして、「ルーディ」たちの住んでいる町を破壊しはじめる。

そのため「ルーディ」の師匠は、禁断を破って召喚術を使うことにする。そして、召喚された「アシュタル」は、町が破壊されるのをくい止めることに成功する。しかしその戦いによって師匠、つまり「じいさん」は命を落としてしまう。

それで引用の部分では、亡くなってしまっている師匠(じいさん)のことばが活躍しているところがポイントです。「死者」が語りかけているので、「活喩法」といえます。というように、死者であるはずの師匠が「ルーディ」に召喚術を教えています(文章の引用は、70〜71ページ)。- フロルド「集中しろ!!

- 『召喚術』の基本は

- 集中力だと 何度も

- 言っとろうが!!」

そんなわけで、「活喩法」です。

ただ、この場面。

文の読みかたによっては、「ルーディ」が回想しているシーンだと見ることもできます。そうすると、「活喩法」とは言いにくいのです。

そんなわけで、ちょっと典型的な例とは言えないのですが、『サモンナイト』1巻を引用しておきます。

「擬人法」との関係

「擬人法」との関係

- 「活喩法」の定義については、多少の「ゆらぎ」があります。これは、「

擬人法」という、意味の似たレトリックがあるためです。参考書によって、この2つをどのように区別すればよいか、考えが一致していません。

ですが、ここでは、という区分けをしておくということにします。ですので、- 「 擬人法」 : 人間でないものを人間であるかのようにたとえる場合

- 「活喩法」 : 生命のないものを生命があるかのようにたとえる場合

と呼ばれるレトリックについては、ページ作って項目をたてることはしないでおきます。- 有情化

また、については「 呼びかけ法」という名前で扱います。- 招呼法

「故人現出」との関係

「故人現出」との関係

- すでに亡くなってしまった人(=故人)を、登場させる。それについては、「故人現出」というレトリック用語を、ほかに設けることがあります(『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成]/大修館書店))。この用語と「活喩法」との整合性をどのようにとるか問題となるでしょう。しかし、これについての議論としては、いまのところ目にしたことはありません。

- 活喩法

『レトリック・記号etc.』(佐藤信夫/創知社)

『レトリック・記号etc.』(佐藤信夫/創知社)

- この「擬人法」について、最もページ数を使って説明してある本ではないかと思います。

『比喩表現の理論と分類』(国立国語研究所/秀英出版)

『比喩表現の理論と分類』(国立国語研究所/秀英出版)

- 「 擬人法」「活喩法」「 擬物法」「結晶法」の4つのレトリックを、パターンに分けて考察しています。 4種類のレトリックそれぞれが、どれくらいまで適用範囲があるものなのか。それを知る手がかりになります。ただしこの本は、600ページ以上もある分厚い本です。「擬人法」については、「第2章第1節第4段」に書かれていますす。