サイト全部のトップ

サイト全部のトップ設疑法 せつぎほう interrogation

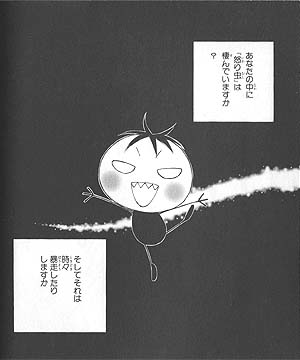

あなたの中に

「怒り虫」は棲んでいませんか?

そしてそれは

時々暴走したりしますか

-『eensy-weensy モンスター (イィンシィ ウィンシィ モンスター)』1卷46ページ(津田雅美/白泉社 花とゆめCOMICS)

設疑法は、聞き手=読み手にたいして、見せかけだけ疑問をなげかけるというものです。疑問形を使ってはいるけれども実際には、問いかけをされた側(聞き手=読み手)も「そう思う」という同意をねらっている。そういったレトリックです。

なんらかの意見を主張できる

なんらかの意見を主張できる

- 話し手=書き手が、なんらかの考えを持っている。そのとき、もっている意見を主張することができます。

:主張、提唱、打ち出す

:主張、提唱、打ち出す

自分の主張に目をとめてもらえる

自分の主張に目をとめてもらえる

- とくに、その主張に目を向けてほしいとき。気がついてもらいたいとき。この「設疑法」の出番をなります。

:注目、目にとめる、着眼、目を奪う、注視、注意、配慮、気がつく

:注目、目にとめる、着眼、目を奪う、注視、注意、配慮、気がつく

相手自身が思いついたと思わせることができる

相手自身が思いついたと思わせることができる

- 実際に主張されているのは、たしかに「設疑法」を使った側です。けれども、その疑問を投げかけられてヒトが、あたかも自分で答えを見いだしたかのように誤解させることができます。

:自発的、自然に、おのずと、ひとりでに、ゆだねる、任せる

:自発的、自然に、おのずと、ひとりでに、ゆだねる、任せる

その主張を相手に納得させることができる

その主張を相手に納得させることができる

- 結果として。伝わってきた疑問にたいして、読み手のココロの中で浮かんできた意見。それと、「設疑法」を使った書き手のもっている主張。この2つが同じものになります。ですので、質問をされた側が、その意見に賛成しているということになります。

:抱き込む、丸め込む、籠絡、連帯、つながる、満足、気に入る<

:抱き込む、丸め込む、籠絡、連帯、つながる、満足、気に入る<

疑問のカタチで問いかける

疑問のカタチで問いかける

- 読み手や聞き手にたいして、疑問のカタチでたずねることになります。ときどき問いかける相手が、その場にいないヒトとか、神のような人間を越えたものということもあります。

:疑問、疑う、問いかける、尋ねる、問う、聞く、質問

:疑問、疑う、問いかける、尋ねる、問う、聞く、質問

その疑問が、見せかけにすぎない

その疑問が、見せかけにすぎない

- 「設疑法」のばあい、ワザと投げかけたにすぎません。つまり、疑問をするヒト自身が、その疑問の答えを知らないわけではないのです。疑問にたいする答えは、すでに前もって用意されています。

:ワザと、ことさら、あらかじめ、前もって

:ワザと、ことさら、あらかじめ、前もって

けれども、質問にたいして自分は判断して答えたと思いこむ

けれども、質問にたいして自分は判断して答えたと思いこむ

- ですが。形式の上では、疑問に対する答えは読み手がすることになります。ですので、質問をされたヒトは「あらかじめ用意されている」答えを導きだすことになります。

:ゆだねる、任せる、注意、配慮、気がつく

:ゆだねる、任せる、注意、配慮、気がつく

不合理な考えかたには向かない

不合理な考えかたには向かない

- 「設疑法」を使ったヒト。そのヒトの考えかたが、明らかに常識とズレているばあいには、このレトリックは使えません。あるていど合理的な意見でないと、困ります。なぜなら、問いかけられた質問が「それは間違っている」と即答できるようなものでは、たずねられたヒトは納得しないからです。

- 引用は、『eensy-weensy モンスター』1巻からです。

主人公は、七花(なのは)。

彼女は、いたって平凡。このコミックスのうちホントに最初にある、1巻の7ページに、その性格があらわれています。成績 ふつうとのこと。

運動神経 いまひとつ

顔 へいぼん

——1巻7ページ

ですが七花。彼女の心のなかには、ちっちゃな虫が棲んでいる。そしてたまに、ちっちゃな虫のせいでタイヘンなことになったりする。

その「タイヘンなこと」というのは。怒りが頂点に達すると、その怒りの相手にたいして毒舌を言いまくる。そういったものです。

つまり、腹の中からというのが、「設疑法」に当てはまることが分かります。

こんな虫がでてきては

あばれたように それはもう

泉のように 悪のせりふが

あふれだし 言いながら

ちょっと 感心するくらい

——1巻29ページ

たしかに。はじめて「怒り虫」は棲んでいませんか、と尋ねられると。それは、なんとも言えないなあと思うかもしれません。

ですが、ストーリーを読みすすめていくと。少なくとも主人公の七花の中には、そのような「虫」が棲んでいる。そして、ときどき暴走する。そのようなことがわかってきます。

ですのです。

いつしか、「怒の虫」が棲んでいるということを納得して話を読みすすめていくはずです。

そして。この「いつしか納得して読みすすめる」というのが、ここで「設疑法」というレトリックの効果でもあります。

「呼びかけ法」と「設疑法」との関係

「呼びかけ法」と「設疑法」との関係

- 「設疑法」に少し似たレトリックとして、「

呼びかけ法」というものんがあります。

「 呼びかけ法」というレトリックは、「その場にいないヒト」とか「架空のヒト」とかいったものに声をかけるものです。そして「呼びかけ法」は、気持ちの高ぶりなどを表しているものです。ですので、「設疑法」と「 呼びかけ法」とは共通点があると言えます。

ですが。

この「 呼びかけ法」と「設疑法」とのあいだには、まったく違う点が

あります。

それは、そのレトリックを使ったヒトが、「設疑法」を使ったばあいには。ことばを投げかけた相手に、「同意」を求めていることになります。「同意」を求めることになる相手は、「作品に出てきているキャラクター」かもしれません。また、読み手や聞き手にたいして「同意」してもらいたいという意図があるのかもしれません。

声を投げかけた相手に

「同意」をもとめてるか

どちらにせよ「設疑法」は。だれかに「同じ意見だ」という考えをもってもらいたい、そのような思いのもとに使われるレトリックです。

ですが、「 呼びかけ法」は。このような「相手の同意」を求めているものではありません。たしかに、だれかに気持ちを投げかけるという点は同じです。ですが「呼びかけ法」の場合は、ことばを口にするだけで終わりです。つまり、「呼びかけ」という文字どおり、だれかにたいして一方的に思いを明らかにするだけです。

こういった事情から、つぎのようなことを導きだすことができます。それは、「設疑法」を使う相手は、ほとんどのばあい人間ということになる。ということです。まあたしかに「設疑法」は、「神」のような超越的な存在にたいして使われる可能性はあります。ですが、そのようなタイプは例外と考えていいとおもいます。原則としては、やっぱり相手は「人間」です。

けれども「 呼びかけ法」は、動物でもかまわない。それに、生き物ではなくてもかまわない。

それにたいして「 呼びかけ法」。こちらは、そういった「人間じゃなければダメ」ということはありません。なぜなら、もともと返事があることを期待して使うものではないからです。

いいかえれば、「 呼びかけ法」は。感きわまってさけぶ、というタイプのものです。その証拠に「 呼びかけ法」」のページでの引用は、「新しい学校」にたいしての「 呼びかけ法」です。「学校」という生き物ではないものであっても、「 呼びかけ法」のばあいは問題が起こらないのです。それは、「 呼びかけ法」では「同意してもらいたい」とかいった考えのもとに使われているわけではないからです。」

- 設疑法・設疑

- 疑問法

『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)

『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)

- 「設疑法」は、かなりマイナー。その上、争いとなっているような部分もほとんどない。そんなわけで、あまりくわしく書いている本が見あたりません。なのでとりあえず、『レトリック辞典』をあげておきます。

「eensy-weensy」ということばの訳がなにかというと。

「eensy-weensy」ということばの訳がなにかというと。

- 「eensy-weensy」というのは、「小さい」という意味のことばです。そして、一般的には、小さな子供の使うことばだといえます。

なお。

コミックスにも、同じような説明がそれとなく書かれています。

なぜ、「怒り虫」は「虫」なのか

なぜ、「怒り虫」は「虫」なのか

- なぜ「虫」のせいで、「怒ったり」とか「毒舌を飛ばしたり」するのか。いいかえれば、七花のココロに棲んでいるのが、どうして「虫」でなければならなかったのか。

なぜかというと。それは、[[[dvswむかし日本人は、体の中に棲んでいる「虫」によって

感情を動かされている

ことわざで、

- 「虫」のいどころが悪い

- 腹の「虫」が、おさまらない

- 「虫」が好かない

手もとに『広辞苑』と『新明解国語辞典』しかないのだけれども、両方に掲載されていたことなので、まちがいないはず。

で。

七花の体の中に棲んでいる「虫」のボルテージが上がる。すると、「怒の虫」が登場する。つまり、七花が「怒るかどうか」が、「虫」によって左右されている。そんなわけなのです。