サイト全部のトップ

サイト全部のトップ情化法 じょうかほう diminutive(?)

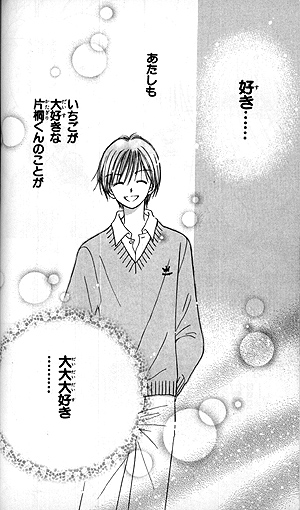

好き……

あたしも

いちごが大好きな

片桐くんのことが

大大大好き………

-『いちごの宝石』94ページ(水沢めぐみ/集英社 りぼんマスコットコミックス)

情化法は、伝えたい言葉の前に、接辞を加えるレトリックです。

感情もつ、ちょっとしたニュアンスをつけ加える。

感情もつ、ちょっとしたニュアンスをつけ加える。

- 接辞を加えることで、細かな感情の動きをうつしとることができます。

接辞を加えることで「情化法」を作り出す

接辞を加えることで「情化法」を作り出す

- もともとの言葉それ自体には影響させることなく、接辞の加えたりします。そのことによって、もともとの言葉に、ある種のニュアンスを付け加えることができます。

- 例文は『いちごの宝石』から。[

主人公は「鈴」。

「鈴」は、新しく転校してきた「柊也」という男の子のことが好きになる。「柊也」は背も高くて、頭もよくて、スポーツもできる。そんな外見から、クラスの女子のなかには、「柊也」が好きな人がたくさんいる。

でも、「鈴」が「柊也」に対して思っている「好き」というのは、他の女の子が思っている、外見から見た「好き」というのとは違う。「鈴」は、「いちごのケーキをすごくおいしそうに食べている」ような、そんなところが「好き」なわけです。

だから、引用した場面でもいちごが大好きな好きだといっています。

片桐くんのことが

この『いちごの宝石』は短編なので、これ以上書くとネタバレの危険が強い。ですので、引用した場面の説明は、この位にしておきます。

それで、「情化法」が使われているのは、大大大好き………というところ。ただ単に「好き」といっているのではなくて、「大大大好き」というふうに「大」を3回重ねて使っている。

「好き」という言葉それ自体には影響を与えていません。それでいて、「大大大」というように「大」を重ねていることによって、とっても好きなんだというニュアンスを付け加えています。この点が「情化法」にあたります。

「情化法」というレトリック用語について

「情化法」というレトリック用語について

- 参考書によって、この「情化法」については多少のゆらぎがあります。ですがここでは、『日本語レトリックの体系』(中村明/岩波書店)と、その系統の元である『新文章講話』(五十嵐力/早稲田大学出版部)の解説にのっとって、上のように定義しておきます。

「情化法」の例

「情化法」の例

- 例としては、「ど根性」の「ど」とか「か細い」の「か」などが挙げられます。

「ど〜」とか「か〜」とかいったものが、ことばの前に修辞を加えられる。そのことによって、荒々しさ・優しさ・おかしさ、といったニュアンスを加えられることになります。こういったものが、「情化法」です。

こういった「方言」に興味のある方は、「 方言」のページも見てみるとよいでしょう。

『いちごの宝石』というタイトルについて

『いちごの宝石』というタイトルについて

- 『いちごの宝石』というタイトルについて、ひとこと。

この『いちごの宝石』という漫画を読んでみると、「いちごの宝石」ではなく「宝石のいちご」のほうが文法上、正しいように思えるかも知れません。

そのような考えがちらつく人は、「 代換」という項目をのぞいて見て下さい。

「情化法」と「指小辞」との関係

「情化法」と「指小辞」との関係

- 「情化法」に似たことばとして「指小辞」があります。この例としては、「こ銭」や「ひ弱」などが挙げられます。この場合の「こ」とか「ひ」は、対象の小ささを言うことになります。

一般的にいわれる、「情化法」と「指小辞」とのあいだにある違い。それは、「意味を強調する効果が出ているか」という点だとされます。

「指小辞」のばあい。

たとえば「こ銭」や「ひ弱」というように、「こ」とか「ひ」がつくこと。このことによって一見すると、対象物が小さいかのように見せかけます。ですが実際には、対象物が小さいことを強調するという結果が出ます。つまり表現とは逆に、そのものが小さいことをアピールする、という効果が出ます。

これに対して「情化法」のばあい。

こちらは「指小辞」のように、小さいと見せかけて反対にそのことを強調する、といった効果が出るものではありません。この点で、「情化法」と「指小辞」は区別されます。

と書いたけれど。

実際にはそんなにハッキリと、区別できるものではありません。また、そもそも「情化法」の訳が「diminutive」なのだということを目にしたことがある。そうだとしたら、もはやそれは「指小辞」と考えるほうが正しいといえる。だって、そのへんの英和辞典で「diminutive」を探したら、間違いなく「指小辞」と書いてあるはずなのだから。というか、そんな手間をかけなくても、この単語には「min-」という、どこから見ても「小さい」という要素が含まれている。

- 情化法