サイト全部のトップ

サイト全部のトップ修辞疑問 しゅうじぎもん rhetorical question

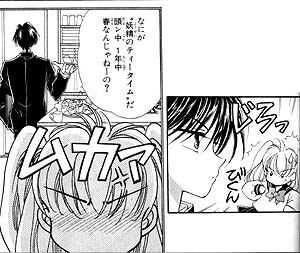

- 早川(じろっ)

- 千花(びくん)

- 早川「なにが

- “妖精のティータイムだ”

- 頭ン中 1年中

- 春なんじゃねーの?」

- 千花(ムカァ)

修辞疑問は、断定を強めるために、わざと疑問文で表現するレトリックです。つまり、表現だけは疑問文を使うけれども、本心は伝えたい言葉を強めるはたらきをするというレトリックです。

本心を隠すことで、より断定を強める

本心を隠すことで、より断定を強める

- オモテ向きの表現は、反対のことを否定しているだけ。けれども実は、表現したいと思っている内容を、強める働きがあります。

:断定、言い切る、ハッキリ、くっきり、きわやか、鮮やか、鮮明、明らか、まざまざ、明晰、明白、一目瞭然、見るからに、明白、明快、攻撃的、攻める、攻め込む、強固、強める、強み、強い、強まる、強化、増強、訴える

:断定、言い切る、ハッキリ、くっきり、きわやか、鮮やか、鮮明、明らか、まざまざ、明晰、明白、一目瞭然、見るからに、明白、明快、攻撃的、攻める、攻め込む、強固、強める、強み、強い、強まる、強化、増強、訴える

もともとあった文の流れに、刺激を与える

もともとあった文の流れに、刺激を与える

- 「修辞疑問」では、もともとあった文の流れが急に変わることになります。ですので、文のあいだに刺激が与えられることとなります。

:刺激、興奮、エキサイト、沸く、変化(文章に)

:刺激、興奮、エキサイト、沸く、変化(文章に)

受け手自身が心に浮かべた、という錯覚におちいる

受け手自身が心に浮かべた、という錯覚におちいる

- 「修辞疑問」では、受け手(聞き手・読み手)が「本当は反対の意味なんだ」と気づくことになります。この時に受け手は、「反対の意味だ」と自分で気がついたと錯覚してしまいがちです。

:心にうかべる、思いうかべる、満足、気に入る、満ちたりる

:心にうかべる、思いうかべる、満足、気に入る、満ちたりる

考えとは反対のことを疑問文にして、相手に発信する

考えとは反対のことを疑問文にして、相手に発信する

- 自分の考えている主張とは反対のフレーズ。それを疑問文にして、相手に投げかける。これが「修辞疑問」の作り方です。

ふつうの疑問文だと受けとられる危険がある

ふつうの疑問文だと受けとられる危険がある

- 「修辞疑問」は、見かけのうえでは疑問文です。そのため、「見かけ」だけに注目して単純な疑問文だと受けとられる可能性もあります。

使いすぎると、あいまいな文になる

使いすぎると、あいまいな文になる

- 例えば、「〜であろうか」「〜とも言えようか」「〜があろうか」などといった、文の終わりを疑問文にする言葉をくり返してしまう。すると、「この人は、本当に確信を持って意見を言っているのかどうか、あやしい」ということになります。

ですので「修辞疑問」を連発することは、避けたほうがいいでしょう。

わざとらしさや不誠実な印象をあたえかねない

わざとらしさや不誠実な印象をあたえかねない

- 「修辞疑問」はカンタンに利用できて、しかも多くの効果が期待できます。そのため、何度も使ってしまいがちです。ですが使いすぎると、わざとらしさや不誠実な印象をあたえかねません。

:不誠実、技巧、きざっぽい

:不誠実、技巧、きざっぽい

- 引用は、短編「天然メルヘン100%」からです(『君だけのデビル』(松本夏実/集英社 りぼんマスコットコミクス)に所収)。

主人公は「千花」。

彼女は、かわいい「プチジャムパイ」をつくった。そしてタイトルとして“妖精のティータイム”と名づける(131ページ)。

その「プチジャムパイ」を食べている途中にやってきたのが、早川誠という「おこりんぼ委員長」。彼から「日直さぼって菓子食ってんじゃねーよ」と言った、その続きの部分が引用したシーンです。という言葉。きれいな日本語に直すと、「頭の中は、1年中 春ではないのか?」ということになります。- 頭ン中 1年中[[li]春なんじゃねーの?ui]]]

ですので、これは、はじめにあげた2パターンのうちでは「正しいと思っていることについて、わざと否定の疑問のかたちにする」というほうにあたります。疑問文ではない表現に直すと、「頭の中は1年中春だ」ということになります。「頭の中は春だ!」と断定したい考えかたを強調するように、はたらいています。

- 唯「新年から

- 気合い入ってるね」

- 澪「昨日律が電話で…」

- ――律「明日は晴れ着

着てくんの?

- 「…って言うから

- てっきり律も

- 着てくるものかと…」

- 律「私は着てくんの?って

- 聞いただけだぜ?」

- 澪&律「ギャーギャー」

- 唯「今年も澪ちゃんの

- ポジションは

- 変わらずかー」

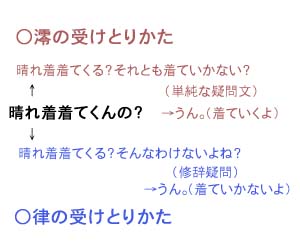

「修辞疑問文」は、ふつうの「疑問」とまぎらわしい。そのような例として、右の引用シーンをあげます。

一月四日。唯たち軽音部のメンバーが、神社に集また。けれども、澪だけが「晴れ着」という服装。このことについて澪は、「きのう電話で、律といっしょに晴れ着を着ていくと話をした」。そのように言う。

それにたいして律は言う。「ただ着ていくのかどうかを、聞いただけだ」と。

ここで起きている、2人の話の食い違い。これは、「修辞疑問」をアタマにおいておくと、解決できます。といった具合になります。

そのミスリードをうまくつかったのが、律。

といったわけで。場合によっては、「修辞疑問」と「単純な疑問」との区別がしにくいものもあります。

「修辞諮問」を作るための2パターン

「修辞諮問」を作るための2パターン

- この「修辞疑問」は、英語などの西洋の言葉ではよく見かけるレトリックです。例えば、"Who knows?" (誰が知っているか?)という言葉の意味するところは、「誰一人として知らない」ということです。このような表現が、英語を含んだ西洋の言葉には日常的に多く使われています。

「修辞疑問」を使う場面

「修辞疑問」を使う場面

- 『レトリック小辞典(同学社小辞典シリーズ)』(脇坂豊・川島淳夫・高橋由美子[共編著]/同学社)では、「修辞疑問」を使う場面を、おおまかにいって次の5つに分類できるとしています。

つまり、このように分類できるとのことです。- 焦燥感を表現する修辞疑問

(「いつまで待たせるのかい」) - 事柄を特に強調する修辞疑問

(「僕が君のしもべだとでも言うのかい」) - 驚きや表現に対する修辞疑問

(「君がドイツ語を話せるのかい」) - 強い命令や要求を含む修辞疑問

(「なぜ真面目に聞いてくれないのかい」) - 自分自身に対する修辞疑問

(「僕は今いったい何を話しているのだろう」)

- 焦燥感を表現する修辞疑問

- 修辞疑問・修辞疑問法

- 修辞的疑問

- 修辞的疑問文・レトリカルクェスチョン

『日本語のレトリック—文章表現の技法—(岩波ジュニア新書 418)』(瀬戸賢一/岩波書店)

『日本語のレトリック—文章表現の技法—(岩波ジュニア新書 418)』(瀬戸賢一/岩波書店)

- 子供向けの本ですが、「修辞疑問」について、かなりくわしく書いてあります。

『文章読本 改版 (中公文庫 ま17−9)』(丸谷才一/中央公論社)

『文章読本 改版 (中公文庫 ま17−9)』(丸谷才一/中央公論社)

- 小説を書いている人が、解説しています。なので、学者とは違った視点で書いています。

『言葉は生きている—私の言語論ノート—』(中村保男/聖文社)

『言葉は生きている—私の言語論ノート—』(中村保男/聖文社)

- この本も「修辞疑問」について、かなりの量を使って説明しています。「修辞疑問」を乱用してはいけない、といったマイナス面にも触れています。