サイト全部のトップ

サイト全部のトップ文字鎖・しりとり もじぐさり・しりとり word chain

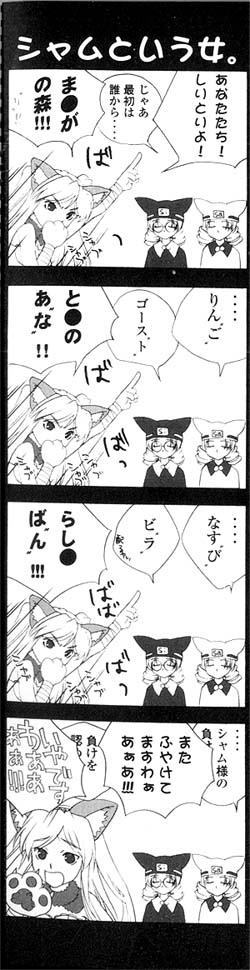

シャムという女。

- シャム「あななたちー しりとりよー」

- アー子「じゃあ 最初は 誰から…」

- シャム「ま●がの森!!!」

- アー子「…りんご」

- イー子「ゴースト」

- シャム「と●のあな!!」

- アー子「…なすび」

- イー子「ビラ」(配るヤツ)

- シャム「らし●ばん!!!」

- アー子「…シャム様の負」

- イー子「負けを認め」

- シャム「またふやけて ますわぁ!!!

- いやです わあああ!!!」

文字鎖・しりとりは、現代では「しりとり」と呼ぶのが普通の、誰でも知っているゲームです。

だれでも楽しむことができ、特別な知識がいらない

だれでも楽しむことができ、特別な知識がいらない

- ルールがカンタンなので、小さな子供でも楽しむことができる遊びです。特別な知識は必要ありません。

:ルールがカンタン、手軽、単純、シンプル、やさしい、容易、平易、子供、幼児

:ルールがカンタン、手軽、単純、シンプル、やさしい、容易、平易、子供、幼児

道具が必要ないし、場所も問わないでできる

道具が必要ないし、場所も問わないでできる

- しりとりは、遊ぶときに道具はいりません。また、場所を問わずどこでも遊ぶことができます。

:どこでも、場所を問わない

:どこでも、場所を問わない

好みに応じて、複雑なものにすることもできる

好みに応じて、複雑なものにすることもできる

- たとえば、下のほうにある

は「鉄道の駅の名前」で、しりとりを作っています。このように、何か制限を加えることで楽しくすることができます。

は「鉄道の駅の名前」で、しりとりを作っています。このように、何か制限を加えることで楽しくすることができます。

:制限、限る、限定、複雑、制約、コントロール

:制限、限る、限定、複雑、制約、コントロール

「しりとり」の遊びかたなんか、書くまでもないとは思うけれど

「しりとり」の遊びかたなんか、書くまでもないとは思うけれど

- このゲームのルールは、説明するまでもないのですが、いちおう書いておきましょう。一般的には、前の人が言った単語のなかで、最後の音にあたるものを、次の人が言う単語での最初の音に使う。で、最後の音が「ん」になってしまうことばを言ったら負け。そういったものです。

- 引用した画像を見てみることにしましょう。

引用は、『FREE COLLARS KINGDOM』1巻からです。

これは、オマケのページにあたるものです。なので、作品の本筋とはあまり関連がありません。ですが、簡単に書いておくと次のようになります。

主人公は「シアン」という猫。東池袋をテリトリーにしている「フリーカラーズ」という猫のグループに所属している。

これに対して、西池袋を支配しているのが「シャム」という猫とその一派。

で、当然のごとく、2つのグループは対立関係にあります。

今回引用したのは、「シャム」と、その部下にあたる「アー子」と「イー子」です。で、3匹で「しりとり」をしています。ですが、「シャム」が言うことばは、ちょっと風変わりです。ま●がの森!!!

と●のあな!!

らし●ばん!!!

といった具合です。西池袋には、そういった関係の店がたくさんあります。なので「シャム」は、そういった店の名前にこだわって、「しりとり」をします。結果、「らし●ばん」の最後が「ん」なので負け。

「しりとり」の歴史--「文字鎖」の時代

「しりとり」の歴史--「文字鎖」の時代

- まず、この「しりとり」というページを読むことになっているかたは、みなさん思われるでしょう。…こんなもの、「レトリック」なのか?

それは、私(サイト作成者)にも疑問です。

けれども「しりとり」の「先祖」に当たるものは、「文字鎖」という名前で中世の昔からおこなわれている、由緒正しいものです。『古典文学レトリック事典』(國文学編集部[編]/學燈社)などの本を参考にして書いていくと、つぎのようになります。

昔から行われていた「文字鎖」は、現在の「しりとり」とは、少し違いがあります。

それでは「文字鎖」とはどういうものかというと、「源氏のすぐれてやさしきは、はかなく消えし桐壺よ、余所(よそ)にも見えし帚木(ははきぎ)は、われからねになく空蝉や、やすらふみちの夕顔は、若紫の色ごとに、匂ふ末摘花(すえつむはな)の香に、錦と見えし紅葉賀、かぜをいとひし花宴、むすびかけたる葵草、賢木におく霜は、花散里のほとゝぎす、須磨のうらみに沈みにし、忍びて通ふ明石潟、たのめしあとの澪標(みをつくし)、しげき蓬生(よもぎう)つゆ深み、水に関谷の影うつし、知らぬ絵合おもしろや--(長いので省略して)--契りのはては蜻蛉(かげろう)を、おのがつまひの手習は、はかなかりける夢浮橋。」

というものです。

念のために説明しておくと、こうなります。まず、「源氏のすぐれてやさしきは」の最後にあたる「は」の文字が、次の「はかなく消えし桐壺よ」という文の先頭に出てくる。その「はかなく消えし桐壺よ」の終わりにある「よ」が、次の「余所(よそ)にも見えし帚木(ははきぎ)は」の最初に出てくる。以下略。

とまあ、そんな感じで、源氏物語の各巻を思い出すのに役立っていた「文字鎖」です。音節の数えてみればわかりますが、「7・5、7・5、7・5」というリズムがあるので、覚えやすいようにできています。

「しりとり」の歴史--江戸時代の「しりとり」

「しりとり」の歴史--江戸時代の「しりとり」

- 上に書いたように、「文字鎖」というものが中世に行われていました。そして、これが発展して、近世には「しりとり」というゲームができました。

ですが、はじめて「しりとり」ができた江戸時代に流行したのは、こういったタイプのものではなかったようです。ではどういうものなのかというと、「ある文の最後の単語」を「次の文の最初の単語」に続けるもの。江戸時代は、こちらのほうがメインだったようです。

ですが現在では、「あることばの最後の音」を「次のことばの最初の音」に続けることをいいます。それは、だれでも知っているとは思いますけれども。

「しりとり」は、上に書いたようなことから考えて、いちおう「レトリック」なのでしょう。そういうことにしておきます。あまりツッコミをいれないで下さい。

「しりとり」の歴史--現代の「しりとり」

「しりとり」の歴史--現代の「しりとり」

- そういった「文字鎖」の伝統をふまえて、話を現代の「しりとり」に戻します。

「しりとり」をもっと面白くするためには、なにかの「制限」を加えるほうがふつうです。これも、だれでも知っているとは思いますけれども。

例えば、駅の名前だけでしりとり。

私(サイト作成者)は「鉄道マニア」ではないので、自分の頭では「しりとり」が成りたたなそうです。なので、「駅すぱあと」(ヴァル研究所)をフル回転させて、作ってみました。スタートは「東京」から。東京→上野→乃木坂→神楽坂→葛西→飯田橋→信濃町→千歳烏山→幕張→両国→国立→調布→府中→浦和→早稲田→代田橋→(…永遠に続きそうなので、ここで終わり)

東京にある駅の名前ばかりです。しかも、京王線が多い。これは、私(サイト作成者)が東京在住で、しかも京王線をよく利用するからです。別に意味はありません。

どんな「制限」でもいいです。上のように、なにか「制限」を加えることによって「しりとり」を面白くする。これも、これまた現代人の誰もが知っていることです。

なお。

このように、「制限」を加えなければ「しりとり」が面白くない理由。それは、日本語には「音」の数が少ないからです。厳密にいえば、「音節」の数が少ないからです。

日本語にある「音」。それは、基本的な「50音」に、「濁音」「半濁音」をプラスしたもの。それに「きゃ」「きゅ」「きょ」のようなものを加えても、合計して100個ありません。実は、この数はとっても少ないのです。

そんなわけで、何か「制限」を加えておかないと無限に続くことになるわけです。おしまいに「ん」が出てこないかぎり、未来永劫ということになってしまうわけです。

日本語以外での「しりとり」

日本語以外での「しりとり」

- どうも欧米語には、典型的な「しりとり」にあたるものはないようです。どうしてそのように思うかというと、和英辞典などで「しりとり」を調べてみても、載っていないからです。

たぶん、日本語が「1文字に対して1音」だからこそ、「しりとり」を作ることができるからだと思います。まったく根拠も典拠もない、思いつきの理論なのですが。

いちおう英語には、

なるものが、あります。

もちろん。

この「word chain」は、日本語でいう「しりとり」と全く同じというわけではありません。英語での「word chain」では。自分の前に言った単語の、最後にある2・3文字を使って、べつの単語を完成させるといったものだからです。

つまり、「word chain」を遊ぶときには。

困ったことに、「発音」が問題にはならないのです。たんに、アルファベットを続けていくものなのです。たしかにアルファベットは、もともとは「1つの文字に対して、1つの音があてはまる」ものです。ですが英語では、この原則どおりではないものが非常に多いのです。

これに対して、日本語は。

「ひらがな」「カタカナ」であれば、「1つの文字には、1つの発音が当てはまる」ということになります。

まあ、そういった事情はあるにしても。

「しりとり」というゲームを、英語であらわすための単語としては。この「word-chain game」が、いちばん近いものだと思います。

リンク先が、英語版Wikipediaの「Word chain」のページになっています。「word chain」をクリックすると、くわしいことが分かります(ただし英語です)。

なお。

中国語では「接尾令」という名前で、「しりとり」と同じルールのゲームがあるみたいです。中国語には詳しくないのですが、たぶん間違いないと思います。

- 文字鎖・しりとり

『日本語のしゃれ(講談社学術文庫 445)』(鈴木棠三/講談社)

『日本語のしゃれ(講談社学術文庫 445)』(鈴木棠三/講談社)

- 「しりとり」について、これ以上くわしく書かれている本はないと思います。同じ者は『ことば遊び-ことば読本-』(谷川俊太郎ほか/河出書房新社)のなかで、「尻取りことば」の解説もしています。そちらも合わせて参照ください。

『古典文学レトリック事典』(國文学編集部[編]/學燈社)

『古典文学レトリック事典』(國文学編集部[編]/學燈社)

- この本も、江戸時代や、それより以前の「しりとり」について書いてあります。「古典文学」の事典なので、現在の「しりとり」については書かれていません。あと、この本を読むときには「しりとり」と「文字鎖」の両方のページを参考にして下さい。

『ことば遊び〈ことばの小径〉』(鶴田洋子/誠文堂新光社)

『ことば遊び〈ことばの小径〉』(鶴田洋子/誠文堂新光社)

- このページを作るときに、いちばん参考にした本です。「しりとり」のルールを説明している本ではありません(ルールは、日本人なら誰でも分かる)。そうではなくて、どのようにアレンジすると面白くなるとか、そういったことが書かれている本です。